다시 쓰는 세계사<17> 세계에 전파된 악의 기원 ··· 골고다에서 코로나까지, 미신(迷信)의 역사

<자료1> 로마 가톨릭 교황 프란치스코가 이라크 순방 중이던 지난 3월 7일, 장애 아동의 머리에 손을 얹는 장면이 포착되었다. (출처: 바티칸 뉴스)

최근 로마 가톨릭교회의 교황 프란치스코가 이라크를 방문했을 때 장애 아동의 머리에 손을 얹고 있는 모습이 언론에 포착되었다. 가톨릭 언론에서는 이를 교황의 축복이라고 보도했으나, 이 ‘축복’은 어린이와 교황 둘 다 마스크를 쓰지 않은 채로 밀접 접촉하는 것이었고 코로나19 바이러스에 무방비로 노출되는 행동이었다. <자료1> 일반 언론에서는 코로나 시대에 교황이 이라크 순방을 강행한 것 자체가 위험한 여행이라고 경고한 바 있었다.

<자료2> 2020년 2월 가톨릭 안동교구 신자 31명이 이스라엘 성지순례를 다녀온 후 코로나19 확진 판정을 받았으며, 4월에는 경북 예천의 가톨릭 성지순례단에서 코로나19 변종 바이러스(GH 유형)의 감염 및 전파가 있었다. (출처: YTN 뉴스 유튜브 캡처)

이 같은 위험 징후는 다른 나라에서도 있었다. 지난 3월 14일, 프란치스코가 필리핀의 가톨릭 신도들에게 13곳의 필리핀 성지를 순례하면 면죄부를 주겠다고 선언한 것이었다. 교황이 제안한 성지 순례는 가톨릭의 필리핀 진출 500주년을 기념하는 특별한 은총이라고 했지만, 세계 각국이 감염 방지를 위해 여행 자제와 봉쇄 조치를 내린 상황에서 그 ‘은총’은 대규모 감염 폭탄이 될 수 있다. 작년 우리나라에서도 해외로 성지 순례를 다녀온 안동과 예천의 가톨릭 신도들이 코로나에 감염되어 국내에 전파시킨 사례가 있었다. <자료2>

국민의 80% 이상이 가톨릭 신도인 필리핀은 현재 성지 순례의 인원을 제한하는 지침이 있기는 하지만 교황의 뜻을 받들어 성지 순례에 나서는 인파가 본격적으로 늘어나면 통제 불가능한 사태로 번질 것이라는 우려가 있다.

이 같은 코로나 시대에 감염의 위험이 있다고 판단되는 행위가 때때로 축복과 은총으로 칭송되는 이유는 무엇일까. 인간의 과학을 초월하는 신의 능력이 그들과 함께하면서 위험을 물리치고 치유와 보호를 선사하기 때문일까. 그렇지 않다면 인간의 이성으로 보기에도 비과학적이고 비합리적인 미신의 영역에 머물러 있기 때문일까. 현재의 코로나 시대에 비견되는 중세의 흑사병 시대를 추적하면서 그 답을 찾아본다.

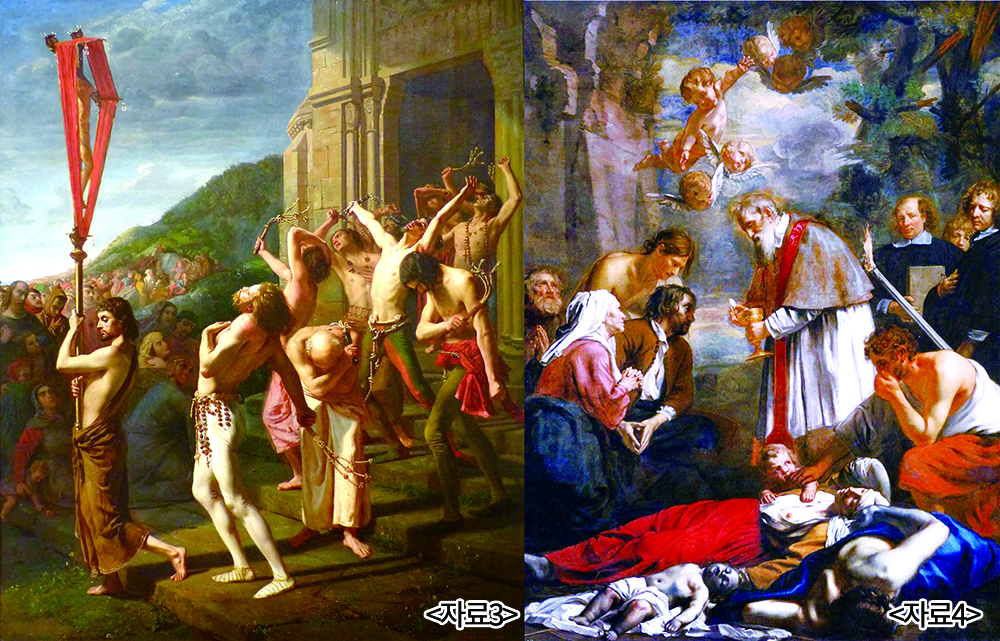

<자료3> 피에르 그리 볼라스作 <14세기의 채찍질 고행단 행렬> 채찍질 고행단은 피가 튀기도록 가혹한 채찍질을 통해 자신들의 피와 예수의 피가 뒤섞이게 된다고 가르쳤고, 온몸에 가차 없이 채찍질을 가하는 그들의 모습에 가톨릭 신도들은 기대와 공포를 동시에 느꼈다. (출처: 위키피디아)

<자료4> 흑사병 환자들에게 가톨릭 사제가 성체(가톨릭에서 예수의 살이라고 하는 밀떡)를 먹이는 모습을 묘사한 그림. Jacob van Oost the Younger 作 흑사병에 대해 무지몽매했던 가톨릭 사제들은 성당에 모여 고해성사를 하면 병이 낫는다고 가르치거나 흑사병으로 사망한 신도의 장례 미사를 집전하러 왔다가 순식간에 주검이 되어 쓰러지기도 했다. (출처: 위키미디어)

유럽에 흑사병이 창궐하던 14세기, 편태(鞭笞) 고행단 또는 채찍질 고행단이라 불리던 순례자들은 검은 망토를 걸치고 붉은 십자가로 장식한 모자를 쓰고 유럽 각지를 떠돌았다. 그들이 한 마을에 도착하면 가톨릭 신도들은 종을 치면서 성당으로 모여들었다. <자료3>

고행단은 성당에 무릎을 꿇고 오랫동안 채찍으로 온몸을 때리며 기도했는데, 그들은 피가 튀기도록 가혹한 채찍질을 통해 자신의 피와 예수의 피가 뒤섞이게 된다고 가르쳤다.(They taught that flagellation was the true communion, in that their own blood became mingled with the Saviour’s. – Egon Friedell, 『A Cultural History of the Modern Age: Introduction. book 1. Renaissance and reformation; from the black death to the thirty years’ war』, A. A. Knopf, 1930., p.83.) 따라서 온몸을 피범벅으로 만드는 채찍질이 바로 예수가 “내 피를 마시라.(mea sanguis meus vere est potus)”고 했던 말을 진정으로 실현하는 행위라고 설파했던 것이다. 그때까지 예수의 피를 마시는 행위는 곧 미사에서 포도주를 마시는 ‘성체성사’로서 가톨릭 사제의 권한으로 이뤄졌는데, 채찍질 고행단은 사제들의 권위를 단번에 짓밟아버리고 그들을 세상에 불필요한 존재라고 비웃었다.

가톨릭 사제들의 권위가 바닥에 떨어진 것은 흑사병과 깊은 연관이 있었다. 14세기 유럽 인구 7500만~2억 명 가운데 흑사병으로 30~50%, 지역에 따라서는 70% 이상이 몰살당했는데, 전염병에 대해 무지몽매한 가톨릭 사제들이 성당에 모여 고해성사를 하면 병이 낫는다고 가르쳐 좁은 공간에 모였던 신도들에게 전염을 가속화시키는 결과를 낳기도 했다. 또 흑사병은 강력한 전염력을 가졌기 때문에 흑사병으로 죽은 친구를 매장해 주던 친구 두 명과 장례미사를 집전하러 온 사제까지 한꺼번에 죽는 일도 비일비재했다. 예수의 대리자로 자처했던 사제들이 흑사병 앞에서 쓰러지자 그들을 믿었던 신도들은 정신적인 공황에 빠질 수밖에 없었다. <자료4>

이때 가톨릭 신도들 앞에 나타난 것이 채찍질 고행단이었다. 예수의 피와 자신의 피가 함께 섞인다며 온몸에 가차 없이 채찍질을 가하는 그들의 모습은 가톨릭에 절망한 사람들에게 공포와 기대를 안겨 주기에 충분했고 깊은 인상을 남겼다.

고행단의 무리는 점차 광인과 거지, 죄수들을 흡수하며 세력이 눈덩이처럼 불어났는데, 그들은 음산하고 단조로운 곡조로 이런 노래를 불렀다. “이제 그대들의 손을 높이 들지니, 신이 이 많은 시체를 치우도록! 예수여! 당신의 붉은 피로 불의의 죽음에서 우리를 보호하소서!(Let us by thy blood so red From the Death be rescued! – Egon Friedell, 『A Cultural History of the Modern Age: Introduction. book 1. Renaissance and reformation; from the black death to the thirty years’ war』, A. A. Knopf, 1930., p.84.)”

그들이 가톨릭 신도들을 흑사병에서 보호해 줄 것을 간청하는 동안에도 흑사병은 보란 듯이 가톨릭 신도들의 생명을 앗아갔으며, 이 생지옥 같은 현실에서 철저하게 무능한 신은 신도들의 기도에 아무런 응답을 주지 않았다. 그래도 신도들은 신이 함께하는 곳에서 마지막으로 잠들기 원했기 때문에 흑사병으로 죽은 시체들은 성당 묘지로 모여들게 되었다.

<자료5> 체코 세들레츠 성당의 묘지

이 묘지에는 골고다 언덕에서 가져온 흙 한 줌이 뿌려졌다는 전설이 있었는데, 이 때문에 가톨릭 신도들은 세들레츠에 묻히기를 원했다. (출처: https://by-boudicca.blogspot.com/2021/02/)

<자료6> ‘해골의 장소’라는 뜻을 지닌 골고다 언덕

골고다 언덕은 알몸의 죄수들이 십자가에 못 박혀 혐오스럽고 수치스러운 방식으로 사형을 당하는 곳이었다. (출처: https://trstensky.blog.sme.sk/

c/165011/)

체코 세들레츠 성당은 예수가 처형당한 골고다 언덕에서 가져온 흙 한 줌이 뿌려졌다는 전설이 있었는데, 신도들은 이 골고다의 흙 때문에 세들레츠에 묻히기를 원했다. <자료5>

‘해골의 장소’라는 뜻을 지닌 골고다 언덕은 알몸의 죄수들이 십자가에 못 박혀 사형을 당하는 곳으로, 어떤 시체는 거꾸로 매달려 있고 어떤 시체는 성기가 꼬챙이에 꿰어져 있는 곳이었다. <자료6>십자가에 못 박힌 죄수들은 푸줏간에 진열된 고깃덩어리처럼 소란스러운 새들이 날아와 맨살을 쪼아 먹어도 무기력하게 당할 수밖에 없었고, 숨이 끊어진 후에는 썩은 살에서 풍기는 악취가 너무나 역겨워 그 광경을 보는 사람까지 오염되는 느낌을 주었다. 따라서 십자가형을 목격한 그 시대의 사람들은 신의 아들이 그토록 혐오스럽고 수치스러운 방식으로 사형당했다는 주장이 발광 중의 발광이자, 사람을 미혹하는 미신에 불과하다고 여겼다. 그러나 가톨릭 신도들은 십자가에서 죽은 예수를 숭배하는 사람들이었고, 그들에게 골고다 언덕은 신성한 의미를 가진 곳이었다. 따라서 골고다의 흙이 뿌려진 세들레츠 성당의 묘지는 영혼의 안식처로서 더할 나위 없는 좋은 곳으로 알려졌다.

14세기 흑사병이 창궐하면서 세들레츠 성당 묘지로 시체가 모여들었는데 그 수는 3만 구가 넘는 것으로 추산된다. 15세기 말에 이 유골들이 묘지에서 납골당으로 옮겨졌지만 이들의 바람과 달리 그곳에서 안식을 찾을 수 없게 되었다. 19세기 무렵 한 귀족이 황폐화된 성당과 납골당을 재건하면서 7만구에 이르는 유골을 전부 분해해서 해골부터 척추, 팔다리, 손가락, 발가락에 이르기까지 하나도 남김없이 납골당의 장식품으로 만들었기 때문이다.

두개골과 뼈를 엮어 만든 거대한 샹들리에와 아기 천사를 떠받히는 해골 장식품으로 가득한 납골당은 ‘해골 성당’이라는 이름으로 오싹한 공포 체험의 관광지가 되어 연간 20만 명의 관광객이 찾아들었다.

해골 성당 안내서에는 ‘메멘토 모리(MEMENTO MORI : 죽음을 기억하라.)’라는 문구가 새겨져 죽음을 상기시키는 관광 상품으로 유명해졌지만 정작 해골 성당을 장식한 망자들이 갈구했던 것은 죽음이 아니라 영원한 구원이었다. 예수가 영원한 구원을 준다고 믿었던 그들은 혐오스럽고 기괴한 해골 성당의 눈요기가 되었고, 이는 맹목적인 믿음이 가져다주는 결과를 말없이 웅변하고 있는지도 모른다. <자료7,8,9>

<자료7> ‘해골 성당’이라 불리는 체코 세들레츠 성당의 납골당 흑사병으로 죽은 시체 3만 구를 비롯해 7만 구의 시신 유골을 분해해 장식으로 만든 곳. 인체의 모든 뼈를 사용한 이 납골당은 오싹한 공포체험의 관광지가 되어 코로나 이전까지 연간 20만 명의 관광객이 찾아드는 곳으로 이름을 날렸다. (출처: 위키원드)

<자료8> 한 관광객이 해골 성당에서 사진을 찍고 있다. 해골 성당은 ‘메멘토 모리(MEMENTO MORI : 죽음을 기억하라.)’라는 문구가 새겨저 죽음을 상기시키는 관광 상품으로 유명하다. (출처: inkandadventure.blogspot.com/2016/10/)

<자료9> ‘해골 성당’의 아기 천사상 영원한 안식을 꿈꾸며 세들레츠 성당의 묘지에 잠들기를 원했던 망자들은 그 바람과 상관없이 유골이 남김없이 분해되어 아기 천사상을 떠받히는 장식이 되었다. (출처: https://www.giveagirlasuitcase.com/gallery)

해골 성당이 일반 신도들의 유골을 내세웠다면 전 세계 가톨릭 성당에서는 이른바 가톨릭 성인(聖人)의 유골 또는 시체를

‘성유물’이라는 이름으로 추앙하고 있다.

이 같은 유골 숭배는 2,000년을 거슬러 올라가는 전통으로, 가톨릭은 ‘순교자들의 거룩한 몸을 숭배하여야 한다. 그 몸을 통해 많은 축복을 내려 주시기 때문이다.’라고 가르쳐 왔다. 가톨릭 성당의 제대(祭臺)에는 대대로 성인의 유골을 두었기 때문에 제대가 곧 성인의 무덤이기도 했다. 이를 보면 사형 당한 시체를 신으로 숭배하는 믿음이 죽음을 당한 사람의 유골을 통해서 복을 받는다는 믿음으로 이어졌다고 할 수 있다.

유골에 대한 열망은 곧 성인의 무덤을 파헤치는 결과로 나타났는데, 독일의 역사가 그레고로비우스는 “로마는 죽은 시체를 탐욕스럽게 파내려고 하이에나 떼가 울부짖고 싸우는 부패한 공동묘지(Rome was like a mouldering cemetery in which hyenas howled and fought as they dug greedily after corpses. – Cotterill, H. B., 『Medieval Italy』, George G. Harrap, 1915., p.391.)”라고 묘사했다. 이는 교황도 예외가 아니어서 609년 교황 보니파시오 4세는 초대교회의 순교자들이 묻힌 지하묘지에서 마차 28대 분량의 유골을 파내 오기도 했다.

<자료10> 김대건 신부의 초상화와 미리내 성지에 보관된 김대건 신부의 아래턱뼈 1846년 참수된 김대건 신부는 목이 잘릴 때 으스러진 경추뼈를 제외하고는 모든 뼈가 온전했다고 한다. 이후 김대건 신부에 대한 관심이 높아지면서 유골이 분배되기 시작했고 현재는 분배된 수가 400개 이상에 달하는 것으로 추정된다. (출처: 가톨릭 굿뉴스 성인 목록, 리그베다위키)

<자료11> 이탈리아 시에나 대성당에 보관된 성녀 캐서린 수녀의 잘린 머리 캐서린 수녀의 머리는 시에나에 있고 발은 베니스에 있으며 나머지 몸은 로마에 있다고 한다. 화려한 장식 안에 보관된 캐서린 수녀의 머리는 오랜 세월이 지나면서 흡사 미라와 같은 모습이 되었다. (출처: 위키피디아, https://imagejournal.org/article/saint-catherines-head/)

<자료12> 토마스 아퀴나스의 초상화와 두개골 생전에 위대한 가톨릭 신학자로 이름을 날렸던 토마스 아퀴나스는 숨을 거둔 후 그의 유골을 탐낸 제자들에 의해 목이 잘리고 통째로 솥에 넣어져 삶아졌다고 한다. 시체를 삶은 것은 발골 작업을 용이하게 하기 위한 것이었다. (출처: 위키피디아, https://ivarfjeld.files.wordpress.com/2011/09/thomas1.jpg)

여기서 특이한 점은 전 세계 가톨릭 성당에 보관된 유골이 한 사람의 온전한 형태로 있는 것이 아니라 수백 개의 조각으로 나뉘어 있다는 점이다. 예를 들어 1846년에 참수된 김대건 신부는 목이 잘릴 때 으스러진 경추뼈를 제외하고는 모든 뼈가 온전했다고 한다. 이후 김대건 신부에 대한 관심이 높아지면서 유골이 분배되기 시작했는데 굵은 뼈는 대신학교 성당으로, 아래턱뼈는 경기도 안성의 미리내 성지로, 치아는 서울의 절두산으로 옮겨졌으며 현재는 분배된 수가 400개 이상에 달하는 것으로 추정하고 있다. <자료10>

이탈리아의 성녀 캐서린 수녀의 경우는 시에나에 머리가 있고, 발은 베니스에 있으며 나머지 몸은 로마에 있다고 한다. 특히 시에나의 도미니크 대성당에 가면 그녀의 잘린 머리가 화려한 관에 보관되어 있는 것을 볼 수 있다. <자료11> 가톨릭에서는 캐서린의 머리처럼 조각난 유골도 온전한 유골과 같은 효험이 있다고 하는데, 이는 제한된 성인의 수에 비해 유골을 원하는 성당의 숫자가 압도적으로 많은 것과 연관이 있을 것이다. 생전에 위대한 가톨릭 신학자로 이름을 날렸던 토마스 아퀴나스는 숨을 거둔 후 그의 유골을 탐낸 제자들에 의해 목이 잘렸을 뿐 아니라 통째로 솥에 넣어져 삶아졌다고 한다. 그것은 동물을 도살한 후에 오랫동안 삶으면 뼈와 고기가 분리되어 발골(拔骨) 작업이 용이해지는 것과 같은 원리였다. <자료12>

유골 숭배는 역사 속의 괴담이 아니라 지금도 엄연히 존재하는 전통으로 이탈리아 스폴레토 성당은 교황 요한 바오로 2세의 혈액을 보관하기도 했다. 성당 측은 요한 바오로 2세의 혈액 몇 방울을 유리병에 담아 제대에 두었는데, 작년에 도난 당한 것을 보면 유골에 대한 미신적 열망은 변함없이 면면히 이어지고 있는 듯하다. <자료13>

<자료13> 2020년 9월 가톨릭 교황 요한 바오로 2세의 혈액이 담긴 유골함이 도난당했다는 보도가 있었다. 이후 11월에 용의자는 파악되었으나 유골함은 여전히 발견되지 않아 이미 팔아 넘겼을 가능성이 제기되기도 했다. (출처: SW NEWS 유튜브 캡처)

<자료14> 김동리의 소설 ‘무녀도’ 초판 무당의 이야기를 다룬 이 소설에서 무당이 예수를 두고 ‘서역 십만 리에서 굶주리던 불귀신’이라고 묘사했다.

(출처: 삼성출판박물관)

1936년 발표된 김동리의 소설 “무녀도”는 예수 귀신에게 아들을 잃은 무당의 이야기를 다루고 있는데, 무당은 이렇게 외친다. <자료14>

“예수 귀신아, 서역 십만 리 굶주리던 불귀신아,

탄다, 훨훨 불이 탄다. 불귀신이 훨훨 탄다.”

아들을 미혹해 잡아먹은 예수를 두고 ‘서역 십만 리에서 굶주리던 불귀신’으로 묘사했던 무당의 예지는 어쩌면 2,000년 역사를 꿰뚫는 혜안이었을지도 모른다. 무당은 신령님이 예수를 물리쳐 주기를 애원했지만 예수 귀신에 씌운 사람들은 점점 늘어나기만 했는데, 그로부터 90년 가까이 지난 지금, 인간의 과학과 이성으로 불귀신을 물리치는 날이 올 수 있을까.